在当今社会,医疗保险作为一项重要的社会保障制度,对于减轻公民因病致贫、因病返贫的风险起到了至关重要的作用,而医保报销的规则中,医院等级的划分无疑是一个关键因素,它不仅影响着患者就医的选择,还直接关系到患者能够享受的报销比例和范围,本文将深入探讨医保报销中医院等级划分的意义、现状、存在的问题以及相应的改进建议,旨在为公众提供更加清晰、合理的医保报销指导。

一、医院等级划分的意义

医院等级的划分主要基于医院的规模、技术水平、设备条件、医疗质量、科研能力等多方面因素进行综合评估,根据国家卫生健康委员会的规定,我国医院分为三级十等,即一级、二级和三级医院,每一级又细分为甲、乙、丙三等,这种划分旨在引导医疗资源的合理配置,促进医疗技术的进步,同时确保患者能够根据自身需求和病情选择合适的医疗机构。

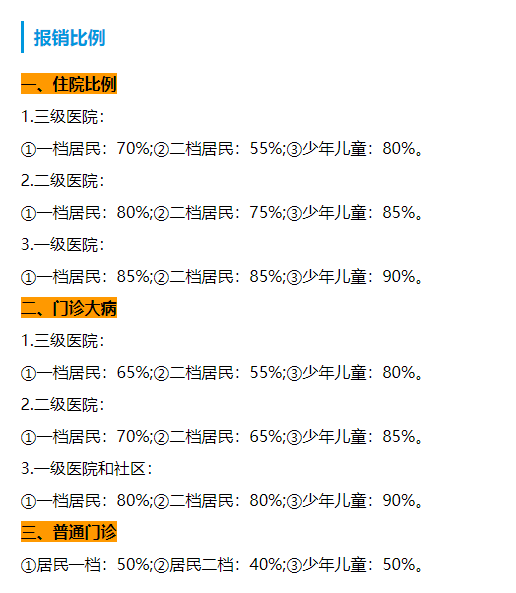

在医保报销方面,医院等级的差异主要体现在报销比例上,级别越高的医院,其医疗服务价格越高,相应的医保报销比例也会有所降低,这既体现了对优质医疗资源的尊重和保护,也鼓励患者根据实际需要合理选择就医地点,避免盲目追求高档次医疗服务而造成的经济负担。

二、当前医保报销中医院等级划分的现状

我国大部分地区的医保政策均实行了按医院等级确定报销比例的制度,以某地区为例,一级医院的医保报销比例通常在90%左右,二级医院为85%,三级甲等医院则为80%,这一政策在实施过程中,确实在一定程度上起到了引导患者合理分流、减轻三级医院压力的作用,随着医疗技术的进步和医疗服务需求的多样化,这一制度也暴露出了一些问题。

三、存在的问题及挑战

1、报销比例差异过大:部分地区三级医院的报销比例与一级医院相差较大,导致一些患者出于经济考虑而放弃在三级医院接受必要的检查和治疗,这在一定程度上影响了患者的治疗效果和医疗资源的合理利用。

2、基层医疗机构发展不均衡:虽然政策鼓励患者首诊在基层,但受制于基层医疗机构的医疗水平和服务能力限制,部分患者对基层医疗机构的信任度不高,导致基层医疗机构“门可罗雀”,而大医院“人满为患”的现象依然存在。

3、异地就医报销难题:对于需要到异地就医的患者来说,不同地区的医保政策差异、医院等级划分不一,使得他们在异地就医时面临更加复杂的报销流程和较低的报销比例,增加了患者的经济负担和心理压力。

4、政策透明度不足:部分地区和医疗机构在医保报销政策的宣传和解释上不够透明,导致患者对政策理解不深,难以做出合理的就医选择。

四、改进建议与对策

1、调整报销比例,缩小差距:适当提高基层医疗机构和二级医院的医保报销比例,缩小与三级医院的差距,以鼓励更多患者首诊在基层,减轻大医院的压力,对于确需在三级医院接受治疗的患者,应保证其能够享受到合理的报销比例。

2、加强基层医疗机构建设:加大对基层医疗机构的投入,提升其医疗设备、技术水平和服务能力,增强患者的信任度和满意度,通过“医联体”、“医共体”等模式,促进优质医疗资源向基层流动,提高基层医疗服务的整体水平。

3、推进医保政策全国统一:建议国家层面加快推进医保政策的全国统一化进程,减少地区间政策差异,使患者在异地就医时能够享受到与当地相同的医保待遇,简化异地就医报销流程,提高报销效率。

4、加强政策宣传与解释:各级医疗机构和医保部门应加强对医保政策的宣传和解释工作,通过多种渠道(如媒体、网络、宣传册等)向患者及家属普及医保知识,提高他们对政策的了解程度和合理选择就医地点的能力。

5、引入差异化支付机制:除了按医院等级划分报销比例外,还可以考虑引入按病种、按服务项目等差异化支付机制,这样既能体现医疗服务的质量和成本差异,又能更好地满足患者的个性化需求。

6、建立患者反馈与监督机制:建立患者对医保报销政策的反馈与监督机制,鼓励患者对就医过程中遇到的问题进行反映和投诉,通过第三方机构或专业人士对医保政策的执行情况进行定期评估和监督,确保政策的有效性和公平性。

医保报销中医院等级的划分是一项复杂而重要的工作,它直接关系到患者的切身利益和医疗资源的合理配置,面对当前存在的问题和挑战,我们需要从政策制定、执行、监督等多个环节入手进行改进和完善,通过调整报销比例、加强基层建设、推进政策统一、加强宣传解释等措施的实施以及引入差异化支付机制等创新手段的应用我们可以逐步构建一个更加公平、合理、高效的医保报销体系为人民群众提供更好的医疗保障和服务。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...