在当今社会,医院不仅是治疗疾病、拯救生命的场所,也是社会秩序与公共安全的重要一环,随着医疗技术的不断进步和患者需求的日益增长,维护医院秩序成为了保障医疗服务质量和患者安全的关键因素,为了确保医院环境的和谐与高效,一系列法律法规和文件应运而生,它们为医院管理提供了法律依据,也为医护人员和患者明确了行为规范,本文将深入探讨维护医院秩序的法律法规和文件,分析其重要性、主要内容及实施效果,旨在为构建更加安全、有序的医疗环境贡献力量。

一、法律法规的基石作用

1.1 《医疗机构管理条例》

作为我国医疗机构管理的基础性法规,《医疗机构管理条例》明确了医疗机构的设置、登记、变更、注销等基本要求,规定了医疗机构应当遵守的职业道德、诊疗技术规范以及医疗服务质量标准,该条例强调了医院应建立健全内部管理制度,确保医疗活动的有序进行,同时对违反规定的行为设定了相应的法律责任,为维护医院秩序提供了法律支撑。

1.2 《医疗纠纷预防与处理条例》

针对医疗纠纷频发的现状,《医疗纠纷预防与处理条例》旨在通过预防、调解、仲裁等多种方式,有效解决医疗纠纷,保护医患双方合法权益,该条例强调了医疗机构应建立健全投诉机制,加强医患沟通,同时规定了患者在就医过程中应遵守的秩序和礼仪,为构建和谐的医患关系奠定了法律基础。

二、文件指引的细化操作

2.1 医院内部管理制度

基于国家法律法规,医院需制定详细的内部管理制度,如《医院就诊须知》、《患者行为规范》等,这些文件明确了患者在医院内的行为准则,包括但不限于排队候诊、保持安静、不随意走动等基本要求,以及在特殊区域(如手术室、重症监护室)的禁入规定,医院还应建立患者导医服务系统,提供清晰的指引和帮助,减少因信息不对称导致的混乱。

2.2 应急处置预案

面对突发事件(如患者突发疾病、群体性事件等),医院需制定详细的应急处置预案,确保在紧急情况下能够迅速、有效地控制局面。《医院突发事件应急预案》等文件详细规定了应急组织架构、职责分工、处置流程及后续措施,通过定期演练提高医护人员的应急处理能力,确保医院在关键时刻能够维持正常秩序。

三、实施效果与挑战

3.1 成效显著

通过上述法律法规和文件的实施,我国医院的整体秩序得到了显著提升,患者就医环境更加有序,减少了因无序导致的等待时间延长、资源浪费等问题;医患关系趋于和谐,医疗纠纷数量有所下降,为医护人员创造了更加安全的工作环境,应急处置能力的提高使得医院在面对突发事件时能够迅速响应,有效保障了患者和医护人员的安全。

3.2 面临的挑战

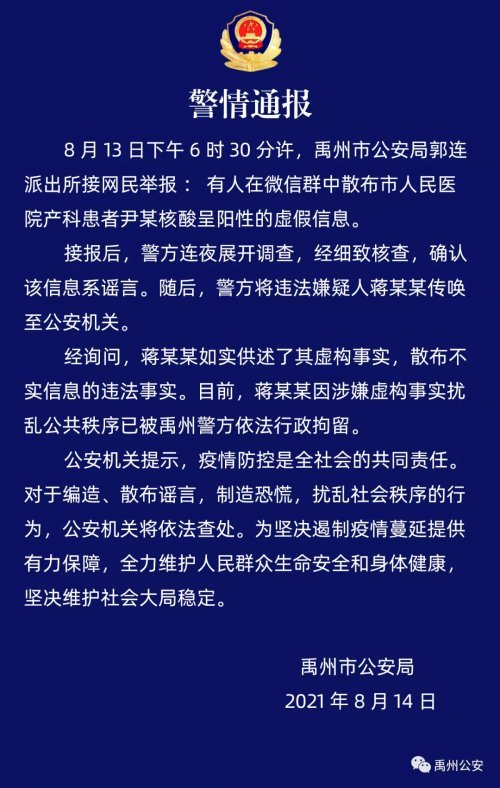

尽管取得了显著成效,但维护医院秩序仍面临诸多挑战,部分患者及家属对法律法规和文件的认识不足,导致不遵守医院规定的行为时有发生,随着互联网技术的发展,网络舆论对医院秩序的影响日益增大,如何有效应对网络暴力、谣言传播成为新的课题,医疗资源分配不均、医疗服务质量差异等问题也间接影响着医院秩序的维护。

四、未来展望与建议

面对挑战,未来应采取以下措施进一步强化医院秩序的维护:

加强法律法规宣传教育:通过多种渠道(如媒体宣传、院内培训等)普及法律法规和文件知识,提高患者及家属的法律意识。

利用科技手段提升管理效率:如开发智能导医系统、建立电子排队叫号系统等,减少人为因素导致的混乱。

构建多元化纠纷解决机制:除了传统的调解和仲裁外,可探索引入第三方调解机构、在线调解平台等新方式,为患者提供更多便捷的纠纷解决途径。

加强医患沟通与信任建设:通过定期的医患沟通会、患者满意度调查等方式,增进双方的理解和信任,构建更加和谐的医患关系。

完善应急管理体系:根据实际情况不断修订和完善应急预案,加强医护人员应急处置能力的培训与演练。

维护医院秩序是一项系统工程,需要国家法律法规的引导、医院内部管理的细化以及全社会的共同参与,通过持续的努力和创新,我们能够为患者营造一个更加安全、有序、高效的医疗环境。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...