在中国医疗卫生事业的发展历程中,医院等级评审作为一项重要的管理制度,自实施以来,经历了多个阶段的演变与深化,不断推动着我国医疗服务质量和水平的提升,从最初的探索尝试到如今的全面深化,这一过程不仅见证了我国医疗卫生体系改革的步伐,也反映了国家对人民群众健康福祉的高度重视。

初探阶段:1989年-2005年

自1989年原国家卫生部颁布《医院分级管理办法》起,中国医院等级评审工作正式拉开序幕,这一阶段的主要特点是“试点先行、逐步推广”,最初,仅在部分省市的少数医院进行试点,通过制定具体的评审标准和程序,对医院的医疗技术、服务质量、教学与科研能力等方面进行综合评价,此阶段的目的是摸清底数、积累经验,为后续的全面推广奠定基础。

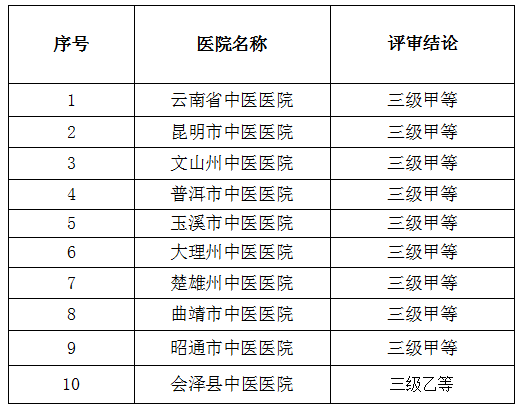

在这一时期,医院等级被划分为三级十等,即一级甲等至三级特等,不同等级的医院承担着不同层次和范围的医疗服务任务,通过等级评审,不仅促进了医院间的学习与交流,还激发了医院提升自身服务能力和技术水平的积极性。

深化与完善阶段:2005年-2015年

进入21世纪后,随着医疗卫生改革的不断深入,医院等级评审制度也进入了深化与完善阶段,2005年,原卫生部对《医院分级管理办法》进行了修订,进一步细化了评审标准,增加了对医院管理、患者安全、持续改进等方面的要求,这一时期,评审工作开始覆盖全国范围内的各级各类医院,实现了从点到面的全面铺开。

特别值得一提的是,这一阶段引入了“复审”机制,即对已获得等级的医院进行定期复核,确保其持续符合标准要求,还加强了对医院服务态度、医德医风、患者满意度等软实力的评价,使评审工作更加全面、科学。

创新与升级阶段:2015年至今

近年来,随着医疗技术的飞速发展和医疗服务需求的日益多样化,中国医院等级评审工作也进入了创新与升级的新阶段,2015年以后,国家卫生健康委员会(原国家卫生计生委)在保持原有评审框架的基础上,更加注重信息化、标准化和国际化的发展方向。

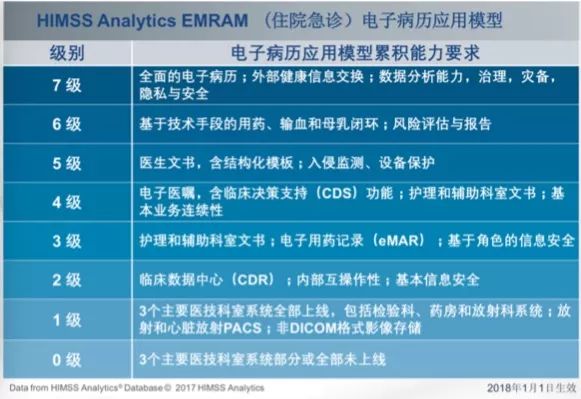

信息化:利用大数据、云计算等现代信息技术手段,建立医院等级评审的电子化平台和数据库,实现评审过程的透明化、可追溯和高效管理,这不仅提高了评审工作的效率和准确性,也便于各级卫生行政部门对医院进行远程指导和监督。

标准化:不断完善和更新评审标准体系,使之更加符合国际标准和行业发展趋势,引入JCI(国际医疗卫生机构认证联合委员会)等国际认证标准,提升中国医院的管理水平和国际竞争力。

国际化:加强与国际医疗机构的交流与合作,推动中国医院等级评审标准的国际认可与对接,这不仅有利于吸引外资和先进技术进入中国医疗市场,也为中国医疗机构“走出去”提供了重要支撑。

展望未来:持续优化与高质量发展

展望未来,中国医院等级评审工作将继续在以下几个方面进行优化与升级:

1、强化以患者为中心的理念:进一步突出患者满意度、就医体验等指标在评审中的重要性,推动医院从“以治疗为中心”向“以患者为中心”转变。

2、促进医疗资源均衡发展:通过等级评审引导和激励医疗资源向基层和边远地区流动,缩小区域间、城乡间的医疗服务差距。

3、推动智慧医疗建设:利用人工智能、远程医疗等新技术新模式,提升医院的服务效率和质量,实现医疗资源的优化配置和高效利用。

4、加强医德医风建设:将医德医风作为长期性、常态化的评审内容之一,营造风清气正的医疗行业环境。

5、促进国际交流与合作:积极参与国际医疗卫生领域的合作与交流,提升中国医院在全球的影响力和竞争力。

中国医院等级评审工作已走过多个阶段的发展历程,未来将继续在深化改革中不断创新与升级,为构建高质量的医疗卫生服务体系贡献力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...