在浩瀚的历史长河中,博物馆不仅是国家文化软实力的重要象征,也是连接过去与未来的桥梁,近年来,随着我国经济社会的快速发展和人民生活水平的显著提高,博物馆建设迎来了前所未有的发展机遇,成为推动文化繁荣、增强民族自信的重要力量,本文将速览我国博物馆建设的成绩单,从数量增长、类型丰富、技术革新、社会影响等多个维度,展现这一领域取得的辉煌成就,并对未来发展趋势进行展望。

一、数量激增:构建覆盖广泛的博物馆网络

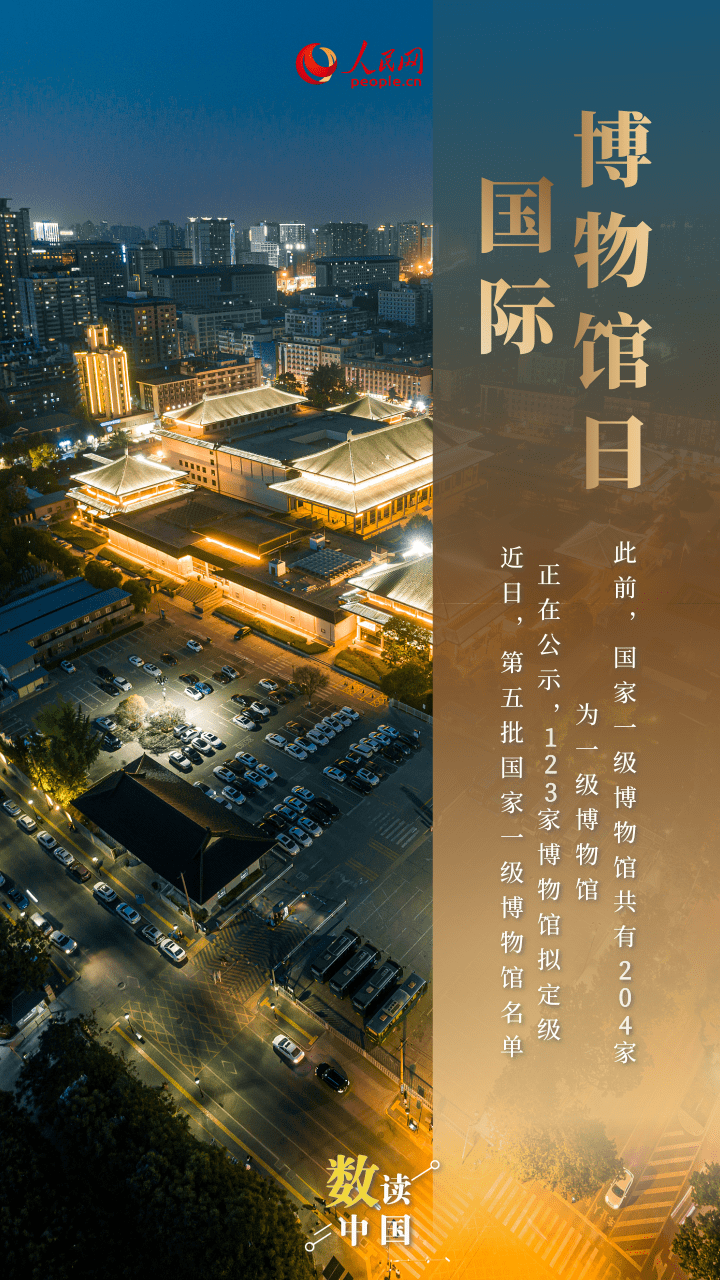

近年来,我国博物馆数量呈现爆发式增长,据国家文物局数据,截至2022年底,全国博物馆总数已超过6000家,实现了从大城市到小城镇、从繁华都市到偏远乡村的广泛覆盖,这一数字的背后,是国家对文化基础设施建设的重视和巨大投入,特别是随着“博物馆之城”建设理念的推广,多个城市将博物馆作为城市文化名片,通过新建、改扩建等方式,不断提升博物馆的规模和品质,形成了独具特色的文化地标。

二、类型多样:满足多元文化需求

我国博物馆类型日益丰富多样,从传统的历史类、艺术类博物馆,到专题性、行业性、民办博物馆等,形成了百花齐放的发展格局,历史类博物馆如故宫博物院、陕西历史博物馆等,通过丰富的文物展品,让观众穿越时空隧道,感受中华文明的博大精深;艺术类博物馆如中国美术馆、上海美术馆等,则以高水平的艺术收藏和展览,提升公众的审美素养,自然科技类、儿童类、民俗类等专题博物馆的兴起,满足了不同年龄层、不同兴趣爱好的人群对知识的渴求和文化的追求。

三、技术革新:智慧博物馆的崛起

在“互联网+”时代背景下,我国博物馆积极拥抱新技术,推动智慧化转型,通过运用大数据、云计算、人工智能、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等现代信息技术,智慧博物馆建设如火如荼,观众可以通过手机APP预约参观、在线导览、虚拟展览等方式,享受更加便捷、个性化的服务,一些博物馆还开发了互动体验区、AR复原文物等项目,让历史“活”起来,极大地增强了参观的趣味性和教育意义,智慧化不仅提升了博物馆的运营效率和服务水平,也为其长远发展注入了新的活力。

四、社会影响:文化自信与教育功能的双重提升

博物馆不仅是文化的守护者,更是文化传播与教育的重要阵地,它们通过举办各类展览、讲座、教育活动等,有效提升了公众的文化素养和历史意识,特别是对于青少年而言,博物馆成为了他们了解历史、学习知识、培养兴趣的第二课堂,许多学校将参观博物馆纳入教学计划,组织学生开展研学旅行,使他们在实践中增长知识、开阔视野,博物馆还通过国际交流合作,展示中国文化的独特魅力和时代风采,增强了中华文化的国际影响力。

五、未来展望:迈向高质量发展的新阶段

面对未来,我国博物馆建设将继续秉持“以人民为中心”的发展理念,朝着高质量发展目标迈进,一是进一步优化布局结构,加强中西部地区和农村地区的博物馆建设,缩小区域间发展差距;二是深化智慧化应用,推动博物馆在数字化、网络化、智能化方面取得更大突破;三是强化内容建设,提升展览质量和服务水平,让每一件展品都能讲述生动的故事;四是加强国际交流合作,积极参与全球博物馆网络建设,为构建人类命运共同体贡献力量。

我国博物馆建设成绩斐然,不仅在数量上实现了跨越式增长,在类型、技术、社会影响等方面也取得了显著进展,展望未来,随着国家对文化事业支持力度的不断加大和科技创新的持续推动,我国博物馆将迎来更加辉煌的发展前景,成为展示中华文明新气象、促进世界文明交流互鉴的重要窗口。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...