在当今高度专业化和信息化的时代,学术界对于科研成果的评估与认可显得尤为重要,而作为衡量学术期刊质量与影响力的重要工具——影响因子(Impact Factor, IF),在医药领域内更是被广泛关注和运用,本文旨在深入探讨医药杂志影响因子的概念、计算方法、重要性以及其对于科研人员、医疗机构和政策制定者等各方的影响,并分析其面临的挑战与未来发展趋势。

一、影响因子的定义与计算方法

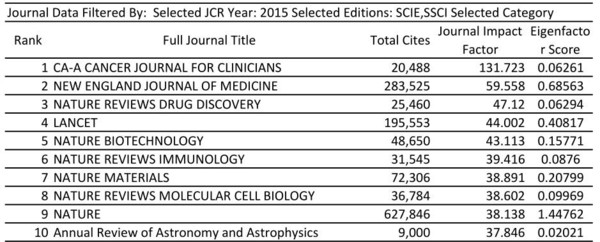

影响因子,最初由美国科学信息研究所(ISI)提出,被定义为“前两年内平均每篇论文被引用的次数”,具体而言,它反映了某期刊文章被同行学者引用的频率,是衡量期刊学术影响力的重要指标,计算时,通常选取一个特定年份(如202X年),统计该年份前两年(202X-2至202X-1)内所有发表的论文在接下来的一年(202X年)中被引用的总次数,然后除以这期间发表的论文总数,得出该期刊的当年影响因子。

二、医药杂志影响因子的重要性

1、科研质量与影响力的直接体现:高影响因子的医药杂志通常代表着其发表的研究成果具有较高的学术价值和实际应用潜力,能够引起同行的广泛关注和引用,从而推动医学科学的进步。

2、科研资金与项目申请的参考依据:许多研究机构和基金组织在审批科研项目和资助申请时,会将期刊的影响因子作为重要参考指标之一,倾向于支持在高影响力期刊上发表研究成果的申请。

3、提升个人学术声誉与职业发展:对于科研人员而言,在影响因子高的期刊上发表论文不仅能提升个人在学术界的知名度,还有助于职称晋升、获得更多研究机会和合作资源。

4、促进国际交流与合作:高影响因子的医药杂志往往具有较高的国际影响力,能够促进不同国家和地区学者之间的交流与合作,加速全球医学研究的进展。

三、挑战与局限性

尽管影响因子作为衡量学术影响力的工具被广泛使用,但它也面临着一些挑战和局限性:

1、引用偏差问题:高被引论文可能因为其主题更吸引人或更易于被引用(如综述性文章、meta分析等),而不仅仅是基于其研究质量,这可能导致一些高质量但不易被频繁引用的研究被低估。

2、自引现象:部分作者或机构为了提升自身或所在单位的影响力,可能会过度引用自己或同事的论文,造成自引现象,这在一定程度上扭曲了真实的影响因子数值。

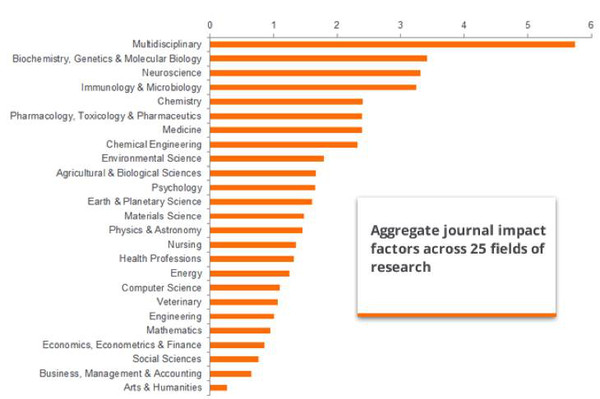

3、学科差异:不同学科领域的论文质量和影响力难以直接通过影响因子进行统一衡量,基础研究与应用研究、临床研究与基础医学研究的影响因子可能存在较大差异,但都以同样的方式被计算。

4、时效性问题:影响因子的计算基于过去两年的数据,对于新兴领域或快速发展的研究领域可能不够敏感,无法及时反映最新的研究成果和趋势。

四、未来发展趋势与建议

面对影响因子的挑战与局限性,学术界和政策制定者正积极探索更加全面、客观的评价体系:

1、多元化评价指标:除了影响因子外,引入更多元化的评价指标,如H指数、Altmetric得分等,以更全面地反映论文的学术价值和社会影响力。

2、加强同行评审:强化同行评审的透明度和公正性,确保高质量的研究能够得到应有的认可和推广,减少因引用偏差和自引现象导致的评价失真。

3、跨学科合作与交流:鼓励不同学科之间的合作与交流,促进跨领域研究的融合与创新,为新兴领域提供更加公正和及时的评价机制。

4、政策引导与支持:政策制定者应加强对科研评价体系的指导和监督,鼓励科研机构和基金组织采用更加科学合理的评价方法,避免单一指标的过度依赖。

5、公众参与与科普:提高公众对科研成果的认知和参与度,通过科普活动和媒体宣传等方式,让更多人了解并关注高质量的科研成果,促进科学知识的普及和应用。

医药杂志的影响因子作为衡量学术影响力的重要工具,在推动医学科学研究与发展中发挥着不可替代的作用,面对其挑战与局限性,我们需要不断探索和完善评价体系,以更加科学、全面、客观的方式评价科研成果的质量与价值,才能更好地促进医学科学的进步与发展,为人类健康事业贡献力量。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...