在当今社会,医疗信息透明度与公众健康安全息息相关,医生执业注册信息的准确性和及时性更是直接关系到患者能否获得专业、可靠的医疗服务,医生执业注册信息查询多久更新一次?这一问题的答案不仅关乎患者权益保护,也体现了医疗行业监管的严谨性。

更新频率的背景与意义

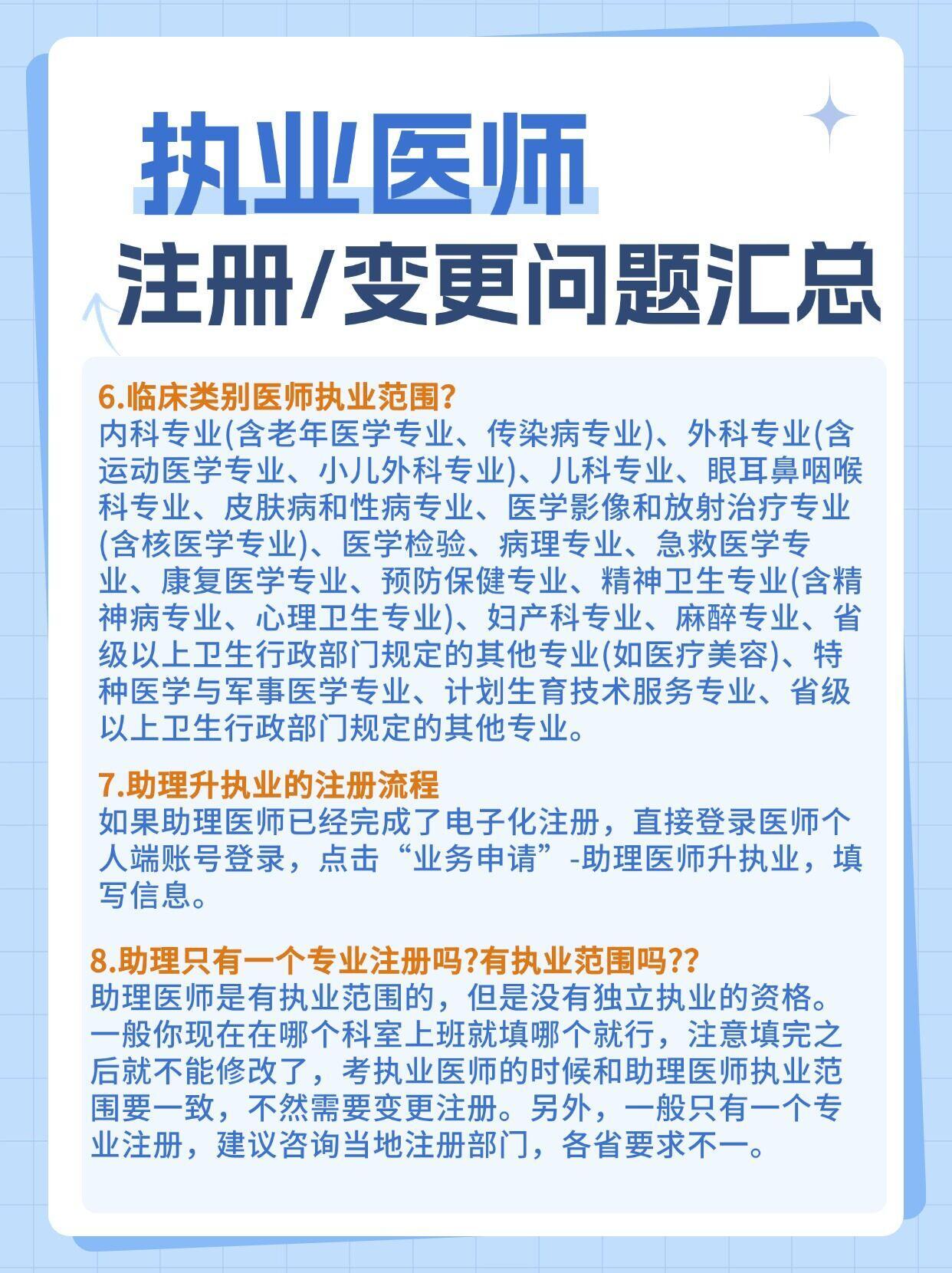

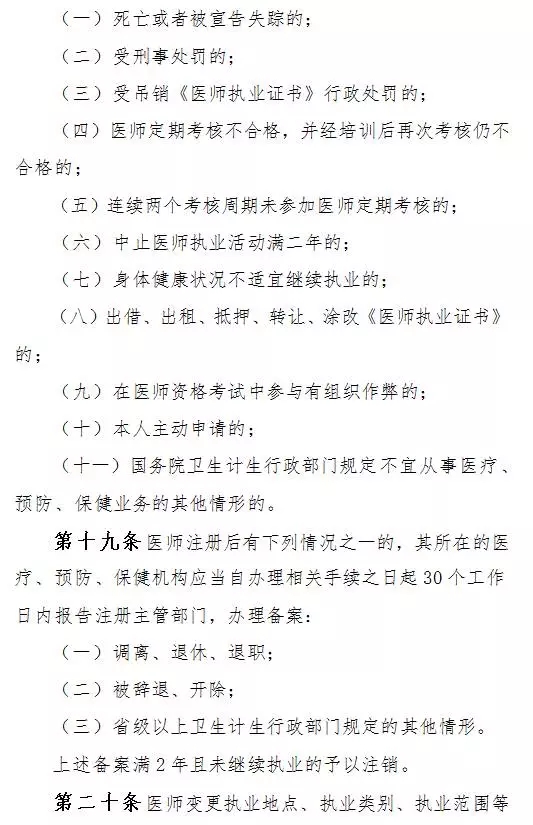

根据我国《医师执业注册管理办法》规定,医生执业注册信息实行电子化管理和定期校验制度,这意味着,医生执业注册信息的更新并非一成不变,而是根据一定的周期和规定进行动态调整,具体而言,新取得医师资格的,需在两年内进行首次注册;已注册的医师若变更执业地点、执业类别、执业范围或备案事项的,需在变更或备案后30日内进行变更注册或备案,对于那些因考核不合格、暂停执业活动、身体健康状况不适宜继续执业等情形,其注册信息也会及时更新。

更新周期的具体规定

1、首次注册与定期校验:新取得医师资格的医生,在两年内必须完成首次注册,此后,每两年进行一次定期校验,确保其继续教育、职业道德及执业行为符合要求,这一周期的设置,既保证了新晋医生能够及时获得合法执业资格,也促进了在职医生持续的专业发展。

2、变更注册:对于因工作变动、专业发展需要等原因而变更执业地点、类别或范围的医生,需在变更后30日内完成变更注册手续,这一快速响应机制,确保了医疗资源的合理流动与高效利用。

3、即时更新:对于因考核不合格、暂停执业活动、健康状况变化等特殊情况,相关部门的处理是即时性的,一旦有这些情况发生,医生的注册信息将立即更新,以保障患者安全。

更新机制的重要性

1、保障患者安全:及时更新的医生执业注册信息,能让患者了解医生的最新资质状态和执业范围,有助于患者做出更加明智的就医选择,减少因信息不对称带来的风险。

2、促进医疗质量提升:通过定期校验和考核,可以督促医生不断提升自身专业水平和服务质量,同时也能及时发现并处理不符合要求的医生,维护医疗行业的整体形象和信誉。

3、优化资源配置:医生执业注册信息的动态更新,有助于医疗资源的合理配置和高效利用,根据医生的实际工作能力和需求调整其执业地点或范围,可以更好地满足不同地区、不同层次患者的医疗需求。

面临的挑战与应对策略

尽管有明确的更新机制和规定,但在实际操作中仍面临一些挑战,信息传递的时效性、跨区域协作的效率、以及部分医生对更新流程的认知不足等,为应对这些挑战,可采取以下策略:

加强信息化建设:利用现代信息技术手段,如大数据、云计算等,提高信息处理和传递的效率与准确性。

强化培训与宣传:定期对医生和医疗机构进行相关法律法规和操作流程的培训与宣传,提高其合规意识和操作能力。

建立反馈机制:鼓励患者和社会公众对医生执业信息进行监督和反馈,形成良好的社会监督氛围。

跨区域协作:加强不同地区、不同部门之间的沟通与协作,确保医生执业注册信息的及时、准确更新。

医生执业注册信息的更新频率虽有其固定周期,但其背后的意义远超乎此,它不仅是医疗行业监管的需要,更是保障患者权益、提升医疗服务质量的关键一环,通过不断完善更新机制、加强信息化建设、强化社会监督等措施,我们可以更好地实现医疗资源的优化配置和医疗服务的高效供给。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...