在医疗领域,手术签字作为一项重要的法律程序,其背后蕴含着复杂的伦理与法律考量,当患者因病情需要接受手术治疗时,是否必须由直系亲属签字,这一规定长期以来一直是社会各界关注的焦点,本文旨在探讨这一问题的来龙去脉,分析其背后的伦理基础、法律要求以及在特殊情况下的灵活处理方式,以期为构建更加人性化、合理的医疗决策机制提供参考。

一、直系亲属签字的法律基础与历史背景

(一)法律规定的演变

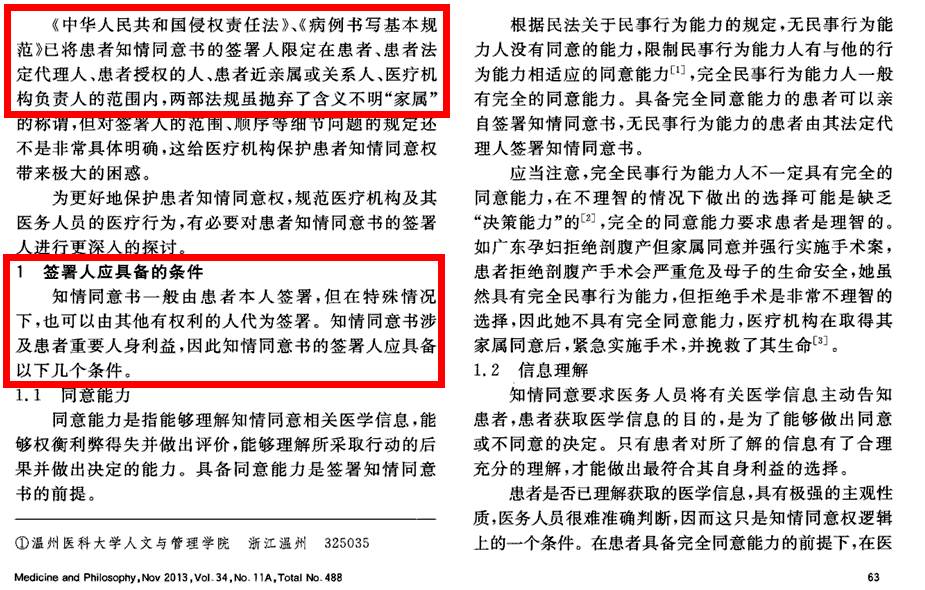

在过去,由于医疗技术的不发达和患者权益保护意识的薄弱,手术签字制度主要侧重于确保医疗决策的合法性和家属的知情同意权,在许多国家和地区,包括中国在内,法律规定手术前必须由患者的直系亲属(如父母、配偶、子女)签字,以体现“家庭责任”和“家长制”的观念,这一制度在某种程度上体现了对个人自主权和家庭伦理的双重尊重。

随着医疗技术的进步和患者权利意识的觉醒,法律逐渐开始关注患者的自主决策能力,并引入了“最佳利益原则”和“能力优先”的判断标准,这意味着,即使没有直系亲属在场或签字,如果能够证明患者具备完全的决策能力并能自主表达意愿,其决定也应被尊重和执行。

(二)伦理考量

从伦理学的角度看,直系亲属签字制度体现了对家庭责任的强调和对患者福祉的关注,它被视为一种保护机制,旨在防止因患者因病态或无知而做出不利于自身健康的决定,它也反映了社会对家庭纽带的重视,认为家庭成员间应相互支持、共同面对困难。

这一制度也引发了关于个人自主权与家庭责任之间平衡的讨论,有观点认为,过度依赖直系亲属签字可能削弱了患者的自我决定权,尤其是在患者具备完全决策能力的情况下,对于单身、无直系亲属或因特殊情况无法及时联系到直系亲属的患者而言,这一规定可能构成不合理的障碍。

二、直系亲属签字的必要性与局限性

(一)必要性

1、知情同意:直系亲属作为最了解患者意愿和状况的群体之一,其签字能确保手术决策基于充分的知情和同意,这有助于减少因信息不对称导致的误解和纠纷。

2、心理支持:对于许多患者而言,直系亲属的参与不仅是一种法律上的授权,更是心理上的巨大支持,他们的存在能给予患者更多的安慰和信心。

3、法律保障:在法律层面上,直系亲属签字作为医疗行为合法性的重要依据,有助于保护医疗机构免受不必要的法律风险和纠纷。

(二)局限性

1、忽视患者自主权:当患者具备完全的决策能力时,过度依赖直系亲属签字可能削弱其自主选择权,甚至导致“代理决策”的滥用。

2、特殊情况下的不公:对于单身、孤儿、老年独居等特殊群体,直系亲属签字的条件可能成为接受必要医疗服务的障碍,有违医疗公平原则。

3、信息偏差与压力:直系亲属可能因担心患者病情或受传统观念影响而做出非理性的决定,导致医疗决策偏离患者的最佳利益。

三、特殊情况下的灵活处理与伦理指导原则

(一)灵活处理机制

为了平衡患者自主权与家庭责任的关系,许多医疗机构和地区开始探索更加灵活的处理方式:

1、紧急情况下的紧急授权:在紧急情况下,如患者处于昏迷或无法表达意愿的状态,可由医院伦理委员会或法定代理人(如指定代理人)代为决定并签字。

2、能力评估与自主决策:对于具备完全决策能力的患者,应尊重其自主选择权,无需直系亲属签字即可进行手术,医疗机构需建立完善的能力评估机制,确保决策的合理性。

3、指定代理人制度:允许患者事先指定非直系亲属的代理人(如朋友、律师),在特定情况下代表其做出医疗决策并签字,这要求医疗机构加强对此类代理人的资格审查和培训。

(二)伦理指导原则

1、尊重自主权:始终将患者的自主决策权放在首位,确保其在具备完全能力时能自主选择治疗方案。

2、最佳利益原则:在无法完全遵循患者自主权的情况下,应基于患者的最佳利益做出决策,并确保这一过程透明、公正。

3、公平与包容:确保所有患者都能在不受歧视的情况下获得必要的医疗服务,特别是对于特殊群体应提供特别的关怀和支持。

4、透明沟通与教育:加强医患之间的沟通与教育,提高患者及其家属对医疗决策过程的理解和参与度。

5、持续改进与监督:建立反馈机制和监督体系,不断优化手术签字制度及其执行过程,确保其符合伦理和法律要求。

四、构建更加人性化的医疗决策机制

手术签字的直系亲属要求虽有其历史和法律基础,但在当前社会背景下已显露出一定的局限性和不适应性,构建一个更加人性化、合理且符合伦理的医疗决策机制是时代的需求,这要求我们既要维护患者的自主权和最佳利益原则,又要兼顾家庭责任和社会公平,通过引入紧急授权、能力评估、指定代理人等灵活处理方式,并加强医患沟通、教育及监督机制建设,我们可以逐步实现这一目标,最终目的是让每一位患者都能在充分知情和自主选择的基础上接受最适合自己的治疗方式,从而促进医疗事业的健康发展和社会福祉的提升。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...