在医疗领域,手术记录是患者治疗过程中不可或缺的一部分,它不仅记录了手术的全过程、患者的病情变化、医生的决策依据,还为后续治疗和法律纠纷提供了重要依据,手术记录的准确性和及时性至关重要,本文旨在探讨手术记录应当在手术后几小时内完成的重要性及其对医疗质量和患者安全的影响。

一、手术记录的时效性要求

根据国际医疗标准和国内相关法规,手术记录应当在手术后尽快完成,通常建议在6小时内完成,这一时间限制的背后,是出于以下几个方面的考虑:

1、及时性原则:手术后的初步观察和记录对于评估手术效果、发现潜在并发症至关重要,及时记录可以确保医生在患者病情变化的第一时间做出反应,减少因信息滞后而导致的延误治疗。

2、准确性保障:手术过程中,患者的生理状态、药物使用、手术操作等都会随时间发生变化,及时记录可以确保信息的准确性,避免因时间拖延而导致的记忆模糊或遗漏。

3、法律与伦理要求:在医疗纠纷中,手术记录是重要的法律证据,及时、准确的记录有助于保护医患双方的权益,避免因记录不及时或不完整而引发的法律风险。

4、连续性治疗:手术后的治疗计划往往基于手术记录的详细信息,及时完成手术记录可以为后续治疗提供准确依据,确保治疗的连续性和有效性。

手术记录应当包含以下关键信息:

1、基本信息:包括患者姓名、性别、年龄、住院号、手术日期和时间等。

2、术前情况:患者的病史、体格检查、实验室检查结果、影像学资料等,以及术前讨论的决策依据。

3、手术过程:详细描述手术的步骤、使用的器械、药物使用情况、发现的异常情况及处理措施等。

4、术后处理:包括术后观察的要点、药物使用、引流管管理、伤口护理等。

5、并发症与处理:记录手术中或术后出现的任何并发症及其处理措施,包括但不限于出血、感染、器官损伤等。

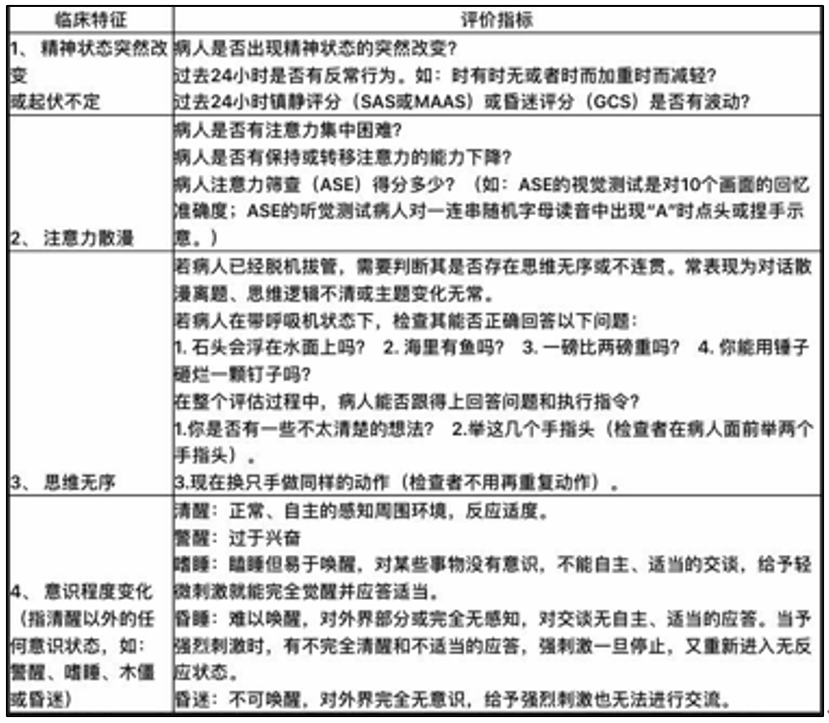

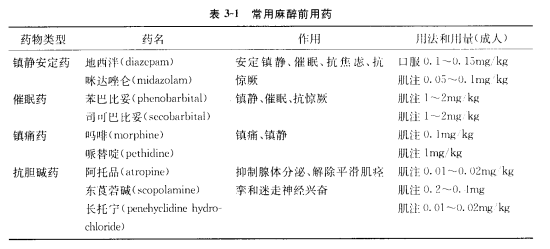

6、麻醉记录:麻醉的诱导、维持及恢复过程,麻醉药物的种类和剂量等。

7、病理结果:如有病理标本送检,应记录病理结果及其对后续治疗的指导意义。

三、影响手术记录及时性的因素及应对措施

尽管有明确的时效性要求,但在实际操作中,手术记录的及时完成仍面临诸多挑战:

1、医生工作负荷大:手术后的医生往往需要同时处理多个患者的病情观察和记录工作,导致时间分配紧张,应对措施包括合理安排人力资源,如设立专门的术后记录员或使用电子化系统辅助记录。

2、信息传递不畅:手术室与病房之间的信息传递可能存在延迟或遗漏,应通过建立有效的沟通机制,如使用电子病历系统进行实时信息共享,确保信息的准确传递。

3、疲劳与注意力分散:长时间手术后,医生可能处于疲劳状态,注意力不集中,应鼓励医生在手术后进行短暂休息,并利用电子工具辅助快速录入关键信息。

4、技术因素:传统的手写记录方式效率低且易出错,而电子化系统的普及程度和稳定性尚需提高,应加大对电子病历系统的投入,进行定期维护和培训,确保其稳定运行和高效使用。

四、手术记录的电子化与信息化趋势

随着信息技术的发展,电子化手术记录已成为趋势,电子化系统具有以下优势:

1、提高效率:通过模板化操作和自动填充功能,减少医生的手写负担,提高记录速度和准确性。

2、信息共享与整合:电子病历系统可以实现跨科室、跨医院的信息共享和整合,为患者提供连续性的医疗服务。

3、数据安全与备份:电子化系统可以设置访问权限和数据备份机制,确保数据的安全性和完整性。

4、数据分析与决策支持:通过大数据分析技术,可以对手术数据进行深度挖掘和分析,为临床决策提供科学依据。

电子化系统的实施也面临挑战,如数据隐私保护、系统稳定性及医生对新技术的学习成本等,在推进电子化系统的过程中,应注重系统选型、培训与支持以及数据安全措施的落实。

手术记录的及时完成是确保医疗质量和患者安全的重要环节,通过合理的时间安排、有效的沟通机制和先进的信息技术手段,可以显著提高手术记录的及时性和准确性,随着人工智能、大数据等技术的进一步发展,手术记录的智能化和自动化水平将不断提升,为医疗决策提供更加精准和全面的支持,加强医护人员对电子化系统的培训与支持,也是保障其有效运行的关键。

手术记录应当在手术后几小时内完成不仅是一项技术要求,更是对医疗质量和患者安全的承诺,通过持续改进和优化相关流程与工具,我们可以更好地保障这一目标的实现。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...