《手术台就是阵地:教学与学习中的反思与成长》

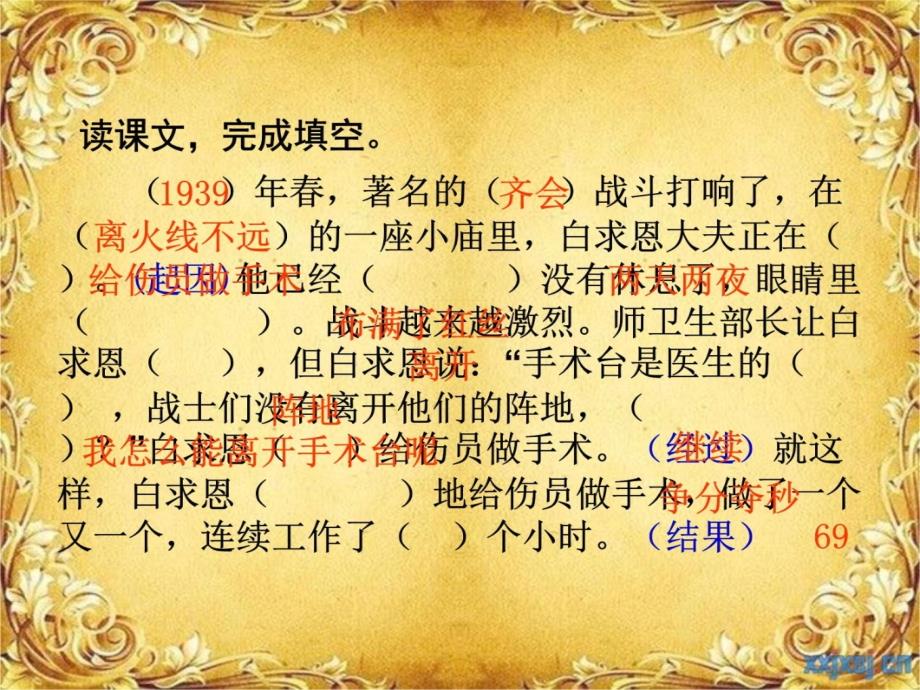

在教育的广阔天地里,每一堂课都是一次心灵的旅行,每一次教学都是一次对知识与技能的探索,正如白求恩大夫在战场上将手术台视为与敌人斗争的阵地,教师亦需将课堂视为传授知识、培养人才的“阵地”,本文旨在通过“手术台就是阵地”这一比喻,深入探讨教学过程中的反思与成长,特别是针对“手术台”(即教学)中的“阵地”(即学生)进行深入思考,以期达到更好的教学效果和促进教师自身的专业发展。

手术台上的精准与冷静——教学准备

在手术室中,医生面对的是生命的托付,每一刀、每一线都需精准无误,这要求他们不仅要有高超的技术,更需保持冷静的头脑,同样,教师在课前准备时,也需做到“精准”与“冷静”,精准地理解教材内容,设计出既符合学生认知水平又能激发学习兴趣的教学方案;冷静地分析学生可能出现的疑问和难点,提前准备应对策略,这种“精准”与“冷静”的准备,是确保课堂“手术”顺利进行的前提。

手术中的挑战与应变——课堂实施

手术过程中,突发状况往往考验着医生的应变能力,同样,在课堂教学中,学生可能因各种原因出现注意力不集中、理解困难等问题,这时,教师需像医生一样迅速判断问题所在,灵活调整教学策略,对于走神的学生,可以通过提问或小组讨论的方式将其注意力拉回课堂;对于理解困难的学生,可以采用更直观的教具或简化语言进行解释,这种“随症施治”的应变能力,是提高教学质量的关键。

手术结束后,医生会进行详细的术后总结,分析手术过程中的得失,以提升自己的技术水平,同样,教师在每堂课后也应进行深入的反思,这包括对教学内容的回顾、教学方法的评估、学生反应的记录以及教学效果的自我评价,通过这样的反思,教师可以发现教学中的不足,如是否过于依赖传统讲授方式而忽视了学生参与度、是否在某个知识点上讲解不够透彻等,这些反思不仅能帮助教师调整教学策略,还能促进其专业成长。

阵地中的“患者”——学生为中心的教学理念

在“手术台就是阵地”的比喻中,“患者”是中心,同样地,在课堂教学中,“学生”是主体,这意味着教学应围绕学生的需求和特点展开,教师需关注每个学生的个体差异,尊重他们的学习节奏和方式,努力创造一个包容、支持的学习环境,这要求教师不仅要传授知识,更要激发学生的好奇心和探索欲,培养他们解决问题的能力,正如白求恩大夫在战场上对伤员的悉心照料一样,教师应成为学生学习路上的引路人和伙伴。

持续学习与专业成长——教师的自我提升

在医学领域,医生需要不断学习最新的医疗知识和技术以保持专业水平;同样,教师也需不断更新教育理念和教学方法,通过参加研讨会、阅读专业书籍、观摩优秀课程等方式,教师可以拓宽视野,吸收新的教学理念和技术手段,教师之间的交流与分享也是促进专业成长的重要途径,通过团队合作和相互学习,教师可以共同进步,形成更加高效、创新的教学模式。

“手术台就是阵地”不仅是对医疗工作者职业精神的生动诠释,也为教育工作者提供了宝贵的启示,它提醒我们,在教学这一“特殊手术”中,教师需以高度的责任感和专业精神对待每一堂课、每一位学生,通过精准的准备、灵活的应变、深入的反思以及持续的学习,教师能够不断提升自己的教学水平,为学生构建一个更加高效、有趣、富有成效的学习环境,正如白求恩大夫在战场上挽救生命一样,教师也在知识的战场上为学生的未来保驾护航,让我们携手共进,在教学的阵地上不断探索、不断成长。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...