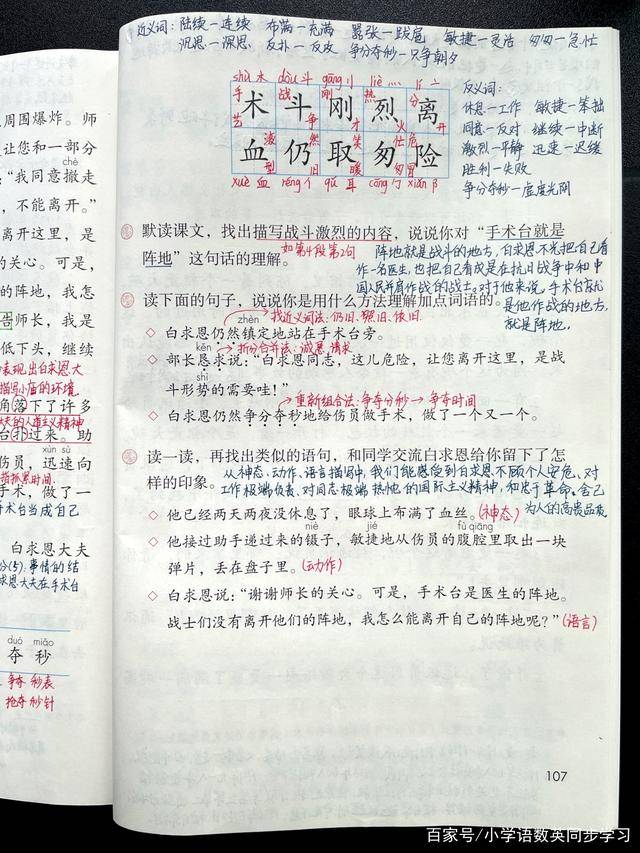

在三年级上册的语文课本中,第26课《手术台》以其独特的视角和深刻的主题,为孩子们的成长之路铺设了一块重要的基石,这不仅仅是一篇关于医学知识的课文,更是一堂生动的人生教育课,它以一个发生在抗日战争时期的故事,讲述了在战火纷飞中,医护人员如何在简陋的条件下,用精湛的医术和无私的奉献精神,挽救了一个又一个生命。

战火中的手术台

故事发生在1939年的冬天,山西的一个小村庄,那时的中国正处在抗日战争的艰难时期,炮火连天,民不聊生,课文以一位年轻的护士——李兰的视角展开,她被派往前线的一所临时医院,负责协助一位著名的军医——赵大夫进行手术,手术台,这个在和平年代象征着希望与重生的地方,在战争中却成了生死边缘的见证者。

勇敢的守护者

赵大夫是课文中的灵魂人物,他不仅医术高超,更有一颗金子般的心,面对恶劣的环境和随时可能到来的危险,他从未退缩过一步,每当夜幕降临,战火稍歇,他就和助手们一起,在简陋的帐篷内点亮油灯,开始一场又一场紧张而复杂的手术,李兰在文中写道:“赵大夫的手仿佛有魔力,每一次划开皮肤,都像是在与死神进行无声的较量。”这句话不仅展现了赵大夫的医术之高超,也传递出他对生命的尊重与珍视。

责任与担当

《手术台》不仅仅讲述了个人的英勇事迹,更深刻探讨了责任与担当的主题,在那样一个动荡不安的时代,每一个医护人员都深知自己肩上的重担——他们不仅是治疗伤员的医生,更是守护家园、传递希望的使者,课文中提到,尽管物资匮乏、条件艰苦,但没有人抱怨或退缩,他们用实际行动诠释了“医者仁心”的真谛,即使是在最艰难的时刻,也未曾放弃对生命的守护。

生命的奇迹

故事中,通过一次次手术的成功实施,展现了生命的顽强与奇迹,其中最令人动容的是一位小战士的救治过程,他身受重伤,几乎被认为无法救治,但在赵大夫和他的团队的不懈努力下,最终奇迹般地康复了,这个小战士的故事不仅是对医术的肯定,更是对生命不屈精神的颂扬,它告诉我们:在爱与坚持面前,没有什么是不可能的。

教育的意义

《手术台》这篇课文对于三年级的学生来说,不仅仅是一次文学阅读体验,更是一次心灵的洗礼,它教会孩子们勇敢面对困难与挑战的重要性,让他们明白在关键时刻挺身而出、勇于担当的价值,它也强调了个人成长过程中责任感的培养——无论是作为未来的医生、教师还是其他职业角色,每个人都应怀揣着对生命的尊重和对社会的责任感前行。

跨越时空的共鸣

虽然故事发生在几十年前的战场上,但《手术台》所传递的精神却是跨越时空的,在当今这个和平年代,我们依然能从中学到很多——面对突如其来的疫情、自然灾害等挑战时,无数医护人员、志愿者挺身而出,用他们的专业知识和无私奉献精神守护着每一个生命的安全,这种精神正是《手术台》所倡导的勇敢与责任的真实写照。

《三年级上册26课“手术台”》不仅是一篇课文,它更像是一盏明灯,照亮了孩子们前行的道路,它让我们明白,无论时代如何变迁,那些在关键时刻挺身而出、勇于担当的人们永远值得我们尊敬和铭记,正如赵大夫和他的团队在战火纷飞的年代所做的那样,每一个生命都值得被尊重和珍惜,每一次努力都可能成为创造奇迹的力量,让我们带着这份勇气与责任,继续前行在人生的道路上吧!

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...