在医疗领域,手术作为一种常见的治疗手段,其重要性不言而喻,围绕手术签字这一环节,尤其是是否必须由亲属签字,一直存在诸多争议与讨论,本文旨在探讨手术签字的法律要求、亲属签字的意义、以及在特殊情况下非亲属签字的合法性,以期在法律与亲情之间找到合理的平衡点。

法律视角下的手术签字

根据我国《医疗机构管理条例》和《医疗事故处理条例》,手术前患者或其近亲属的知情同意是医疗行为的重要前提,这一规定体现了对患者自主权的尊重,也是防止医疗纠纷、明确医患责任的重要措施,在大多数情况下,手术必须由患者本人或其具有法律效力的代理人(如配偶、父母、子女等)签字确认,这是因为手术涉及患者的身体健康乃至生命安全,其决策应基于患者的全面理解和自愿选择。

亲属签字的意义

1、情感支持:对于患者而言,亲属的陪伴和签字不仅是一种形式上的支持,更是情感上的巨大慰藉,在面对手术这一重大决定时,亲属的参与能显著减轻患者的心理压力,增强其面对疾病的勇气。

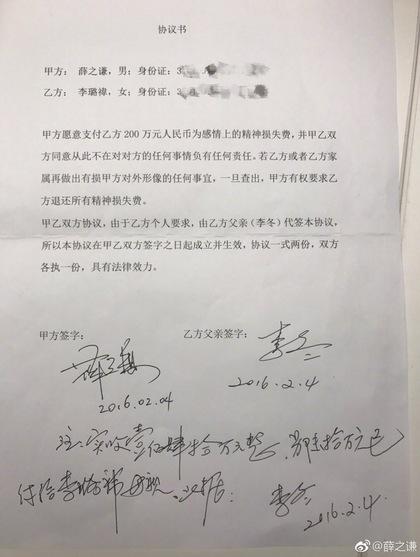

2、决策代理:当患者因病情严重、意识不清或未成年等原因无法自行决策时,亲属作为其法定代理人,有权代表患者做出医疗决策,这种代理权基于法律规定,确保了患者在特殊情况下的合法权益得到保障。

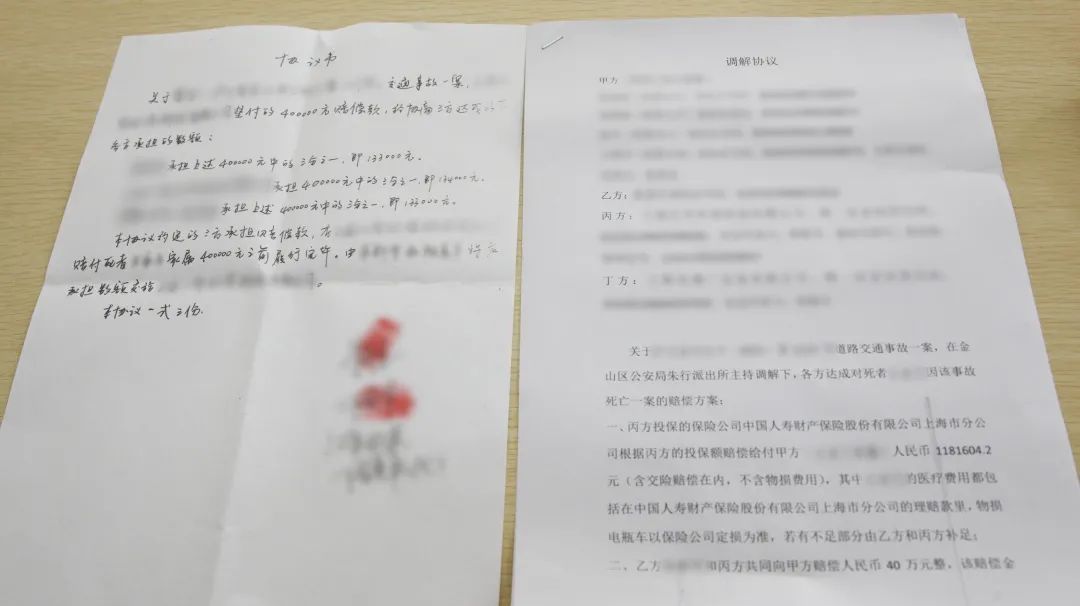

3、法律责任:在手术出现意外或并发症时,亲属签字意味着对医疗行为的知晓和认可,同时也承担了相应的法律责任,这有助于在医患之间建立明确的责任界限,减少不必要的纠纷。

特殊情况下的非亲属签字

尽管在大多数情况下亲属签字是必要的,但在某些特殊或紧急情况下,非亲属的合法签字也是被允许的。

紧急救治:在患者昏迷、无意识或无法联系到近亲属的紧急情况下,医疗机构有权根据患者的紧急医疗需求进行救治,并由值班医生或医院指定的负责人代为签字,这种“紧急救治权”是出于人道主义和生命至上的原则,确保患者在最危急时刻能得到及时治疗。

法定代理人:除了近亲属外,根据相关法律规定,某些情况下(如患者为无民事行为能力人或限制民事行为能力人),法院指定的监护人或法定代理人也可以代表患者签字,这确保了即使在没有近亲属在场的情况下,患者的医疗决策也能得到妥善处理。

授权委托书:患者可以在健康状态下预先签署授权委托书,授权特定非亲属(如朋友、律师等)在特定情况下代表自己做出医疗决策,这种方式虽然不常见,但在特定情境下能提供灵活性和便利性。

平衡法律与亲情

手术签字作为连接法律与亲情的纽带,其背后是对患者自主权、知情权和生命权的综合考量,在确保法律框架内充分尊重患者及其家属意愿的同时,也需关注到特殊情况下的紧急救治需求和患者自主权的合理延伸,医疗机构在执行手术签字程序时,应做到以下几点:

加强沟通:术前应充分与患者及其家属沟通手术风险、可能出现的并发症及术后护理等事项,确保其全面理解并自愿同意。

灵活应对:在紧急情况下,应迅速启动紧急救治程序,并按照医院规定由相应人员代为签字,同时尽快通知患者近亲属并告知相关情况。

完善法律制度:建议进一步完善相关法律法规,明确非亲属签字的条件和程序,既保障患者的合法权益,又确保在特殊情况下医疗行为的及时性和有效性。

强化伦理教育:加强对医护人员的伦理教育,使其在面对手术签字等敏感问题时能更加人性化地处理,平衡好法律要求与患者及家属的情感需求。

手术签字是医疗行为中不可或缺的一环,它既体现了对患者自主权的尊重,也涉及法律责任的明确,在法律与亲情之间寻找合理的平衡点,不仅需要法律的完善和制度的保障,更需医护人员、患者及其家属之间的相互理解和信任,我们才能在保障患者权益的同时,促进医疗行为的顺利进行和社会的和谐发展。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...