在医学的殿堂里,手术是治疗疾病、挽救生命的重要手段之一,当患者因病情需要接受手术治疗时,一个不可避免的问题便摆在了家属面前——谁有资格为患者签字?这不仅关乎患者的生命安全,也牵动着每一个家庭成员的心,本文将围绕“做手术哪些亲属可以签字”这一主题,探讨在手术同意书上的签字权归属,以及这一决定背后的法律、伦理考量。

法律视角:签字权的界定

根据我国《医疗机构管理条例》和《医疗事故处理条例》等相关法律法规,手术同意书上的签字权通常属于患者的直系亲属或法定监护人,直系亲属包括患者的配偶、父母、子女等,在无直系亲属在场或无法表达意见的情况下,可由患者的法定监护人(如未成年患者的父母或法院指定的监护人)代为签字,这一规定旨在确保患者在无法自主决策时,其意愿能得到尊重和体现。

伦理考量:亲情的重量

从伦理学的角度来看,手术签字不仅仅是法律上的授权,更是对家庭成员间信任与责任的体现,在紧急情况下,患者可能因昏迷或其他原因无法表达自己的意愿,此时亲属的签字便成为了连接患者与医生之间的桥梁,承载着对生命的尊重和对治疗的信任,在选择谁来签字时,除了法律规定的直系或法定监护人外,还应考虑其与患者的亲密关系、决策能力以及对治疗方案的接受度。

特殊情况下的考量

1、未成年患者:对于未成年患者,其法定监护人(通常是父母)需承担起决策责任,在签署手术同意书前,应充分了解手术风险、预后等信息,并与医生进行充分沟通。

2、无民事行为能力或意识不清的患者:对于这类患者,其近亲属中的成年人(如配偶、父母、成年子女)在法律上拥有签字权,医院通常会要求提供相关证明文件以确认其合法身份和决策能力。

3、单亲家庭或无直系亲属情况:在单亲家庭或患者无直系亲属的情况下,可由患者的法定监护人(如法院指定的监护人)或关系密切的近亲属(如兄弟姐妹、祖父母等)在充分了解情况后签字,医院会进行严格的身份验证和知情同意过程。

4、紧急情况下的授权:在某些紧急情况下,如患者病情危急且无法立即联系到所有直系亲属时,医院可能会根据患者的预先指示或通过紧急授权程序(如口头同意录音、紧急联系人通知等)来获取必要的医疗决策权。

沟通与共识:构建和谐的医患关系

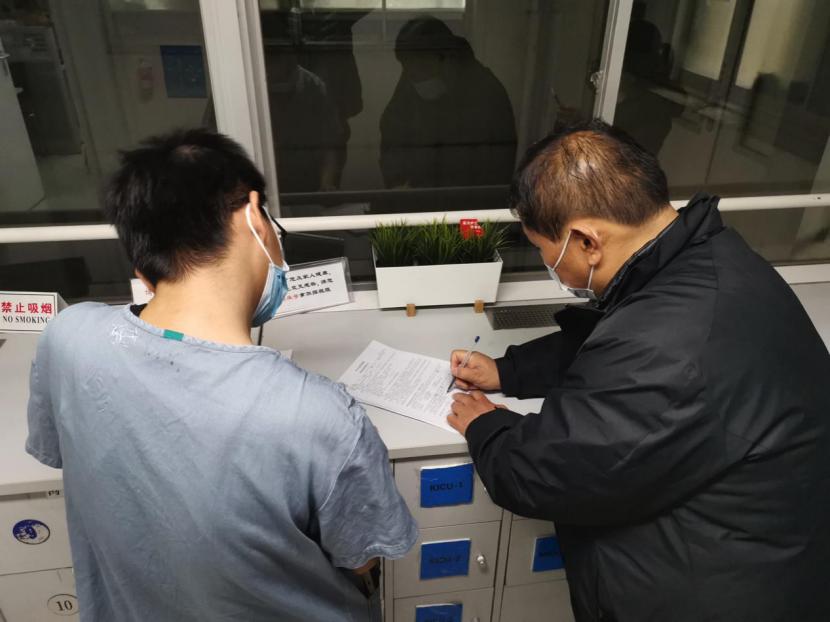

无论是谁在手术同意书上签字,关键在于充分的沟通和共识,医生在手术前应详细解释手术的风险、预期效果及可能的替代方案,确保每位签字者都能充分理解并做出符合患者最佳利益的决定,医院应建立健全的知情同意制度,确保每位参与决策的亲属都能在完全知情的情况下做出选择。

手术签字不仅是法律上的一个简单动作,更是家庭爱与责任的传递,它要求我们在面对生命抉择时,不仅要遵循法律规定,更要基于对家人的深切关怀和信任,在这个过程中,法律的框架为我们的决定提供了依据,而伦理的考量则让这一过程充满了温度和人性,无论是谁站在手术室外的那一刻,都应怀揣着对生命的敬畏和对家人的爱,共同为患者的健康与安全护航。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...