在当今社会,随着医疗资源的日益紧张和人们健康意识的提高,医院挂号成为了日常生活中不可或缺的一部分,关于挂号的具体规则,尤其是以“挂号时间段”还是“签到时间”为准的争议,时常困扰着患者和医院管理者,本文旨在探讨这一话题,分析两种不同标准的利弊,并尝试提出一种更为合理、人性化的解决方案。

挂号时间段的合理性

1. 公平性保障:以挂号时间段为准,意味着患者在成功预约后即获得了一个固定的就诊时段,这在一定程度上保证了所有患者都能在预定的时间内获得服务,避免了因现场签到而可能出现的“插队”现象,维护了医疗秩序的公平性。

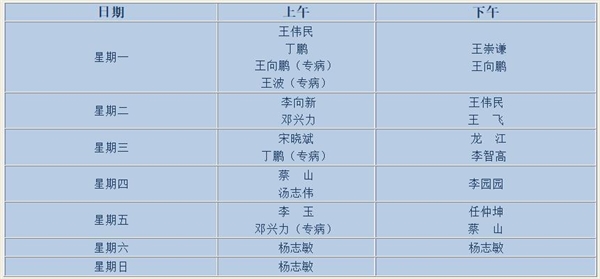

2. 资源高效利用:通过精确的挂号时间段安排,医院可以更有效地利用医疗资源,医生可以按照既定的时间表进行接诊,避免了因患者迟到或未到而导致的资源浪费,这也有助于医院进行精确的排班和人员调配,提高整体工作效率。

3. 提前规划与准备:对于患者而言,知道确切的就诊时间可以提前做好心理和物质上的准备,他们可以提前了解就诊流程、准备必要的病历资料,甚至安排好交通和陪护人员,从而减少因准备不足而导致的就诊延误。

签到时间的灵活性

1. 应对突发情况:以签到时间为准,给予了患者一定的灵活性,当患者因交通拥堵、突发疾病等不可抗力因素导致迟到时,只要在当天内完成签到,仍能获得就诊机会,这种灵活性体现了医院对患者实际情况的考虑和人文关怀。

2. 减少资源闲置:在某些情况下,如果严格按照挂号时间段就诊,可能会造成部分时段医疗资源的闲置,而通过签到制度,可以确保在每个时间段内都有患者前来就诊,从而最大限度地利用了医疗资源。

3. 简化流程:对于一些行动不便或初次就诊的患者来说,签到制度可能更为简便易行,他们只需在到达医院后完成简单的签到手续即可等待就诊,无需提前过多准备和规划。

争议与挑战

尽管以“挂号时间段”或“签到时间”为准各有其合理性,但两者在实际操作中也存在一些争议和挑战:

公平与效率的平衡:严格遵循挂号时间段可能导致部分患者因各种原因无法按时就诊而失去机会;而完全依赖签到时间又可能引发“迟到”现象的泛滥,影响其他患者的权益和医疗效率。

管理难度增加:采用签到制度后,医院需要投入更多的人力物力来管理签到、协调患者和医生的时间安排,这无疑增加了医院的管理成本和难度。

患者认知差异:不同的患者对这两种制度的接受度和理解程度不同,可能导致误解和不满情绪的产生,一些患者可能认为“迟到”是合理的,而另一些则坚持“先来先得”的原则。

解决方案建议

为了更好地平衡公平与效率、灵活与秩序之间的关系,建议采取一种“双轨并行”的挂号制度:

预约挂号+弹性签到:患者在成功预约后获得一个大致的就诊时间段(如上午9点至11点),并在该时间段内享有优先就诊权,允许患者在该时间段内根据实际情况灵活选择具体签到时间(如9:30、10:15等),以减少因迟到而导致的就诊延误。

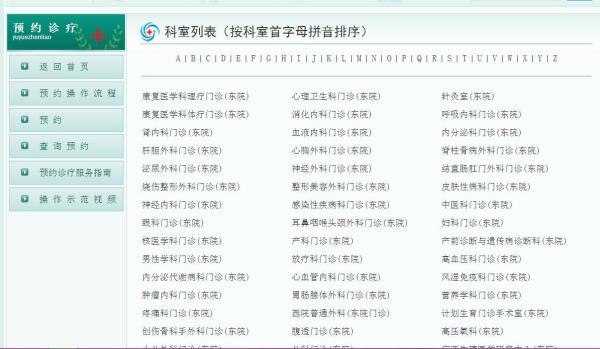

透明化信息公示:医院应通过官方网站、APP、公告板等多种渠道明确告知患者关于挂号和签到的具体规则及注意事项,确保每位患者都能清晰理解并遵守相关规定。

加强患者教育:通过开展健康讲座、发放宣传资料等方式,加强患者对预约挂号制度的理解和认同感,培养其按时就诊、尊重他人权益的意识。

技术手段辅助:利用现代信息技术(如电子签到系统、智能导诊机器人)来优化挂号和签到流程,提高效率并减少人为错误。

“医院挂号是以挂号时间段为准还是签到时间”,并非一个非此即彼的选择题,通过综合考虑患者的实际需求、医院的运营效率以及社会公平性等因素,采取一种更为灵活、人性化的“双轨并行”制度,或许能更好地解决这一难题,这不仅体现了医院对患者的关怀与尊重,也是现代医疗服务不断进步与优化的重要体现。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...